生殖補助医療(体外受精・顕微授精)

体外受精・顕微授精

体外受精・胚移植法とは、体外に卵子を取り出し(採卵)、体外にて精子との受精を成立(媒精)させた後にこの受精卵を培養器の中で培養(胚培養)し、発育させた後に子宮内にもどし(胚移植)妊娠の成立を期待する治療方法です。

一方、顕微授精は顕微鏡下で1匹の精子を直接卵子に挿入して受精させ、数日培養した後に受精卵を子宮内へ戻す治療方法です。

体外での受精成立、胚の培養には高度な培養技術が要求され、精子や卵子、受精卵の取り扱いには深い経験と知識を要求される治療であり、生殖補助医療とされています。

1978年、イギリスで両方の卵管が閉塞したため従来の不妊治療では妊娠不可能と考えられた女性に、体外受精・胚移植法により世界で初めて女児が誕生しました。現在では、治療の対象も広がり、精子の数や運動能力に問題があり受精が困難な場合(男性不妊)、妻に精子に対する抗体ができている場合(免疫性不妊)、子宮内膜症、原因不明の不妊症などで、それぞれに応じた治療を行ってもなかなか妊娠せず、体外受精・顕微授精以外の治療法では妊娠の成立の見込みがないか、極めて低いと判断される不妊症が適応となります。

体外受精や顕微授精の治療が有効と考える患者さまとは…

- 1.卵管性不妊(卵管狭窄、卵管閉塞、卵管周囲癒着、卵管水腫など)

- もともと体外受精・胚移植法は、卵管性不妊の治療として開発されました。子宮卵管造影法、子宮鏡検査や腹腔鏡検査、卵管鏡などで卵管の狭窄や閉塞が見つかった患者さまには、体外受精・胚移植法が有効です。

また、重症の子宮内膜症やクラミジア感染などで卵管周囲に癒着がおこり卵管による卵子の捕獲を期待できない場合にも有効です。 - 2.男性不妊(乏精子症、精子無力症、無精子症、奇形精子症など)

- 精液の検査にて異常が見つかり、薬物治療や手術治療、人工授精などを行っても妊娠に至らない場合に生殖補助医療が有効です。

- 3.免疫性不妊(抗精子抗体)

- 女性側に抗精子抗体(精子不動化抗体)が見つかる場合には、自然妊娠を期待しにくいと考えられております。この場合、生殖補助医療が有効です。

- 4.原因不明不妊(機能性不妊)、長期不妊

- 不妊症の原因を調べる系統的な検査によっても不妊原因が特定できず、排卵誘発を含めた薬物療法、人工授精などを行ってもなかなか妊娠に至らない場合や、不妊期間が長期にわたる患者さまには、体外受精法あるいは顕微授精治療が有効です。

体外受精治療を行って、初めて受精障害などの不妊原因が判明することもあります。例えば、卵子の質や透明帯の厚さは、卵子を体外に取り出すことで初めてわかることです。 - 5.難治性不妊症

- 子宮内膜症など原因はある程度特定できているものの、各種治療によっても妊娠に至らない難治性不妊にも、生殖補助医療が有効です。

体外受精・胚移植法の方法について

-

まず、卵子を育てます

卵子の育て方は、患者さまの年齢、卵巣年齢や反応性、これまでの治療歴などを考慮して患者さまと相談しながら適切な治療法を選択していきます。

卵の育て方には、排卵誘発(卵巣刺激治療)の注射を行ったり、内服の排卵誘発剤を使用したり、排卵誘発剤を使用しないで卵子を育てる方法があります。

当院で行うことの多い排卵誘発法は以下の方法です。

- 1)ショート法

説明動画はこちら - 月経開始日から点鼻スプレーの使用を開始し、月経の3日目からhMG(FSH)製剤の注射を7~10日間ほど連日行います。点鼻スプレーは原則として、1日3回、およそ8時間おきに、両方の鼻にスプレー(1日6噴射)をします。このスプレーは採卵前々日の夜まで続けます。

- 2)ロング法

説明動画はこちら - 治療前周期の黄体期(高温相)に点鼻スプレーの使用を開始し、月経の3日目頃からhMG(FSH)製剤の注射を7~10日間ほど連日行います。点鼻スプレーは原則として、1日4回、およそ6時間おきに、片方の鼻にスプレー(1日4噴射)をします。このスプレーは採卵前々日の夜まで続けます。

- 3)アンタゴニスト法

説明動画はこちら - 月経周期3日目からhMG(FSH)製剤の注射を開始し、卵胞が大きくなったところで排卵を抑えるアンタゴニスト製剤(セトロタイドまたはガニレスト)の使用を開始します。アンタゴニストは通常3~5日使用します。

- 4)PPOS法

説明動画はこちら - 月経周期3日目から黄体ホルモン剤の内服とhMG(FSH)製剤の注射を開始し、卵胞が大きくなったところで採卵を行います。PPOS法の場合は新鮮胚移植を行うことはできません。

- 5)マイルド法(クロミッド療法、レトロゾール療法)

説明動画はこちら - 通常、月経3日目頃からクロミッドの内服あるいはセキソビットまたはレトロゾールの内服を開始します。場合により、hMG製剤の注射を2~5日間ほど併用することもあります。

- 6)完全自然周期

- 一切排卵誘発剤を使用せず、自然に発育する卵を利用して治療を進めます。

- 1)ショート法

-

採卵をします

卵巣から卵子をいったん体外に取り出します。これを採卵といいます。採卵は通常、静脈麻酔下で実施しますが、卵子数が少ない場合などは局所麻酔や痛み止めで行う場合もあります。

医師は超音波を見ながら経膣的に細い針で卵胞を穿刺・吸引して卵子を取り出します。

採卵は約15分で終了しますが、採卵後数時間ベッドでお休みいただきます。麻酔の影響は数時間で消失しますので、朝に採卵を行った場合、お昼過ぎには帰宅していただけますが、当日の運転やお仕事などはなさらないようにしてください。

-

受精を体外(体外受精・顕微授精)で行います

採卵日、ご主人には精液を採取していただきます。精液は調整して良好精子を選択回収します。

こうして集めた精子を、卵子をいれたシャーレの中におよそ10~20万/mlの濃度になるよう調整して加えます。体外受精での受精率は70~80%です(すなわち、10個の卵子に体外受精を行ったら平均7~8個の卵子に受精が起こります)。しかし、精液所見に問題がなく体外受精を行ったにもかかわらず、受精率が低いケースや、稀ですが受精が成立しないケースもあります。

一方、精液所見が悪いケースは顕微鏡下で受精をおこなう顕微授精で受精をめざします。顕微授精では、1個の精子をインジェクションニードルという細い針に吸入し、顕微鏡装置のもとで卵子にインジェクションニードルを刺入し、1個の精子を卵子に注入します。顕微授精での受精率は70~80%です。

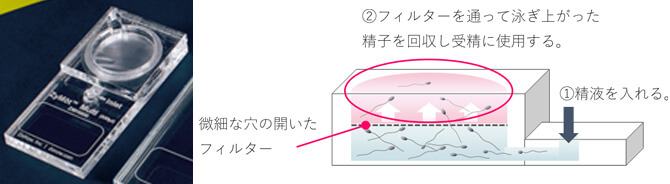

※膜構造を用いた生理学的精子選択術について

スパームセパレーターやハーベスターなどの膜構造がある装置を用いて精子を回収します。

体外受精や顕微授精で精子調整をする時には、良好な精子を回収するために遠心分離機を用いたスイムアップ法を行うことが一般的です。しかし、この方法の欠点として、遠心分離により活性酸素が増加したり、精子DNAに多少のダメージを与える可能性があるといわれています。精子のダメージにより胚(受精卵)の発育に悪影響が出て、胚盤胞に育ちにくい、妊娠率が低下する、流産率が上昇するなどに関係があるとの報告があります。膜構造を用いた生理学的精子選択術(スパームセパレーターやハーベスターなど)を使用することにより、遠心分離をせずにダメージが少ない前進運動性の高い精子を回収することができ、妊娠率の向上が期待できます。

保険診療の場合、対象となる方は、この方法を希望される方で、かつ1回以上顕微授精を実施しても移植できる胚が得られなかったか、胚移植しても妊娠せず、次の採卵で顕微授精を予定する方です。

自費診療の場合、この方法を希望される方が対象です。ただし、精液所見によって十分な数の運動精子が回収できない場合は、体外受精を予定していても顕微授精になる可能性があります。*保険・自費に関わらず、採卵当日の精液所見が非常に悪い方や、TESEにより精子を回収した方、凍結融解精子を使用する方は使用できません。

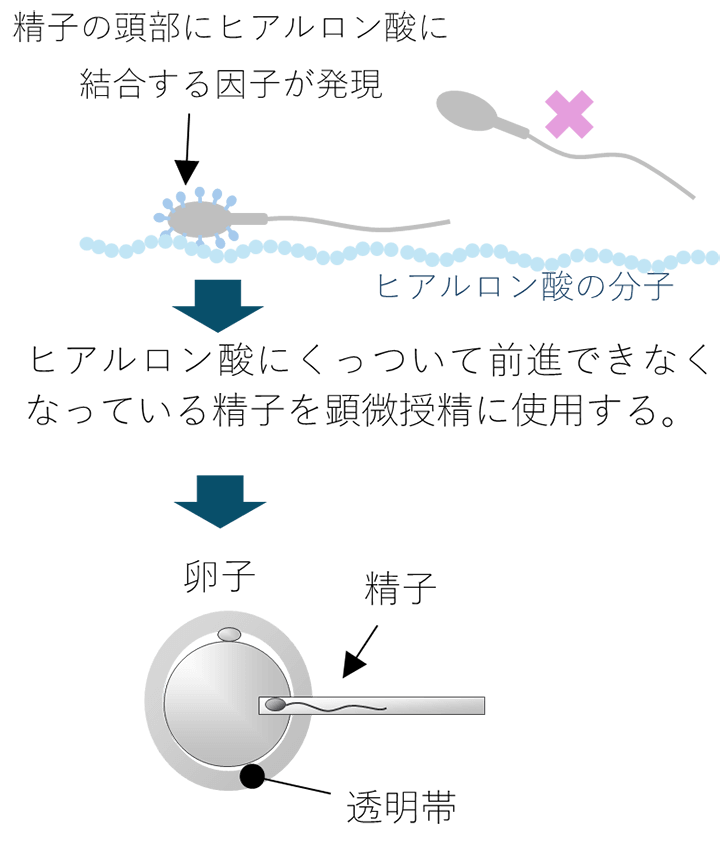

※PICSIについて

先進医療技術名を「ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術(PICSI ピクシー:Physiologic intracytoplasmic sperm injection)」と言います。

PICSIは、顕微授精における精子選別を行うための技術です。通常の顕微授精(ICSI)では、目視で形が正常で運動性のよい精子を選別しますが、PICSIではさらに、ヒアルロン酸を使用して正常性の高い成熟した精子を選別します。

卵子を保護する‘透明帯’や卵子を覆っている‘顆粒膜細胞’にはヒアルロン酸が多く存在します。そして成熟した精子には、卵子との受精に必要なヒアルロン酸に結合するための因子が発現しています。この、“精子が成熟するとヒアルロン酸にくっつきやすくなる性質”を利用して、ヒアルロン酸溶液中で泳ぐ速度が遅くなる“成熟精子”を選別してICSIをおこないます。成熟精子は染色体異数性やDNA断片化のリスクが低いことが報告されており、受精率や妊娠率、流産率の改善が期待できます。

顕微授精を予定する方で、PICSIを希望される方が対象です。

*保険・自費に関わらず、採卵当日の精液所見が非常に悪い方やTESEにより精子を回収した方は使用できません。

※精子の凍結保存と融解使用について

精子凍結とは、-196℃の液体窒素下で精子を凍結保存しておくことです。

採卵日の朝に精子が用意できない場合、あらかじめ精子を採取して当院で凍結保存しておき、採卵日に精子を融解して使用することができます。

凍結保存・融解による合併症は特にありませんが、凍結・融解により生存精子数が減少します。そのため、凍結した精子を使用する場合は受精方法は顕微授精となります。

採卵を保険で行う場合は「選定療養」または「保険診療」、採卵を自費で行う場合「自費診療」で精子凍結保存をおこないます。

精子・精巣内精子の凍結保存の手続きと費用について

この画面を閉じる場合は「欄外の暗転部分」をタップしてください。

凍結保存の分類についての説明 費用と凍結保存手続き 選定療養 保険の採卵時に使用する目的で、医療上は必要ではないが、射出精子の凍結を行う場合は、選定療養となります。

例えば、採卵日が出張と重なってしまう場合や緊張で採精できない可能性がある場合です。精子凍結費用は自費ですが、保険の採卵で使用することができます。顕微授精1回分の凍結保存をおこないます。

保険の採卵に用いることを目的として行うため、精子の凍結保存および凍結保存更新手続きは夫婦(パートナー)両方の同意が必要です。保険診療 高度乏精子症(精子濃度が500万/ml未満)と診断された方で医療上必要があると医師が判断した場合(例えば、採卵日に精子がゼロである/射精できない可能性があるといった場合)、かつ、保険診療の採卵時に使用する目的で射出精子の凍結を行う場合に保険となります。

TESE(精巣内精子採取術)を保険でおこなった場合も、凍結保存は保険診療に分類されます。精子凍結費用、採卵費用ともに保険扱いです。自費診療との併用はできません。

射出精子は顕微授精1回分の凍結保存をおこないます。

精巣内精子は手術をした病院にて組織の状態を考慮し、顕微授精数回分に分けて凍結保存します。

保険の採卵に用いることを目的として行うため、精子凍結保存および凍結保存更新手続きは夫婦(パートナー)両方の同意が必要です。

凍結保存更新の手続きは保険または自費です(生殖補助医療の治療計画をたて不妊治療中である場合は保険、不妊治療中でない場合は自費です)。自費診療 自費診療での採卵時に使用する目的で射出精子の凍結保存をする場合、自費となります。

また、精液所見が不良であったり病気の治療をしていたりなどで、将来のために精子を凍結保存しておきたい場合も自費になります。

TESE(精巣内精子採取術)を自費でおこなった場合も、凍結保存は保険診療に分類されます。射出精子は顕微授精5回分の凍結保存をおこないますが、精液所見により異なる場合もあります。

精巣内精子は手術をした病院にて組織の状態を考慮し、顕微授精数回分に分けて凍結保存します。

精子凍結保存および凍結保存更新手続きは男性ご本人のみの同意が必要です。 -

胚(受精卵)の培養をします

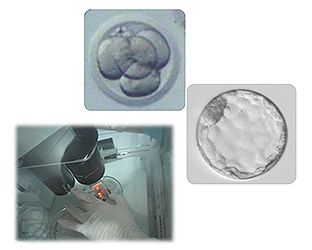

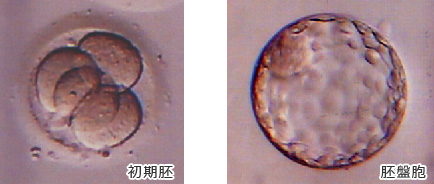

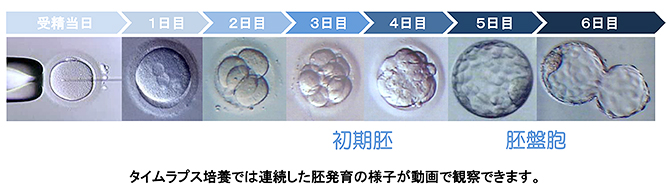

受精した胚は受精後2~3日目で初期胚と呼ばれる胚に発育し、5日目には胚盤胞と呼ばれる胚に発育します。

※タイムラプス培養について

通常の胚培養では、胚の観察は、胚をインキュベーター(培養器)から取り出して顕微鏡下でグレードの評価を行います。タイムラプス培養を行う場合は、インキュベーターから胚を取り出すことなく連続して観察することができるため、胚はインキュベーター内外の培養環境変化に曝されることなく発育をすることができ、より良いグレードに成長し、妊娠率アップに繋がる可能性があります。また、連続して胚の発育を記録できるため、移植胚の選択が容易になります。さらに、なかなか良い胚ができない方の原因を追究する手段になり得ます。

当院では、繰り返し胚盤胞に発育しなかった既往がある方、多数の胚が得られたのに胚盤胞まで育つ胚が非常に少なかった方、着床前遺伝学的検査(PGT-AやPGT-SR)のために胚の観察回数が増える方、前核異常が多い方などにタイムラプス培養をお勧めすることがあります。

-

胚移植(子宮に胚を戻します)

以上のようにして得られた胚をカテーテル(チューブ)を用いて子宮内に移植することを胚移植といいます。

移植方法について

初期胚移植、胚盤胞移植、二段階胚移植があります。

移植個数は原則1個、年齢や治療回数により2個まで移植する場合があります。- 1)初期胚移植とは?

- 採卵後2日目から3日目に受精卵(胚)が4細胞から8細胞になった頃に移植を行う方法です。

- 2)胚盤胞移植とは?

- 採卵後5日目から6日目に受精卵が胚盤胞となったところで移植を行う方法です。培養しても受精卵が胚盤胞に育たなかった場合、移植は中止となります(初期胚から胚盤胞にまで育つ受精卵は約50%です)。移植後にさらに胚盤胞が余った場合には凍結保存することができます。胚盤胞まで育ったことが確認できた胚を移植しますので、初期胚移植と比較して高い妊娠率が期待できます。

当院では胚盤胞移植を行う場合、SEET法を併用して妊娠率のアップを目指しています。 - 3)二段階胚移植とは?

- 初期胚移植と胚盤胞移植を組み合わせた方法です。すなわち、採卵後2日目に、まず4~8細胞期の受精卵(胚)を1個移植を行い、残りの受精卵はさらに培養し(一部は初期胚の段階で凍結保存することもできます)、5日目に胚盤胞となったところで1個の胚盤胞を子宮内に移植します。このように胚移植を2段階にわけて行います。この方法の妊娠率は高くなりますが、移植胚が2個になり、双胎妊娠のリスクがあるため、反復して体外受精が不成功の患者さまや年齢が高い患者さまが対象となる胚移植法です。

※補助孵化療法について

移植する胚に対して、補助孵化療法を行うことがあります。

受精卵は透明帯という蛋白でできた殻に包まれています。この透明帯が厚く硬いため孵化できず、その結果着床しにくい場合があります。このような場合には移植する前に透明帯を削っておくことで孵化しやすくすることができます。これを補助孵化療法といいます。当院では、補助孵化療法として「レーザー光照射によるレーザー法」を行っております。

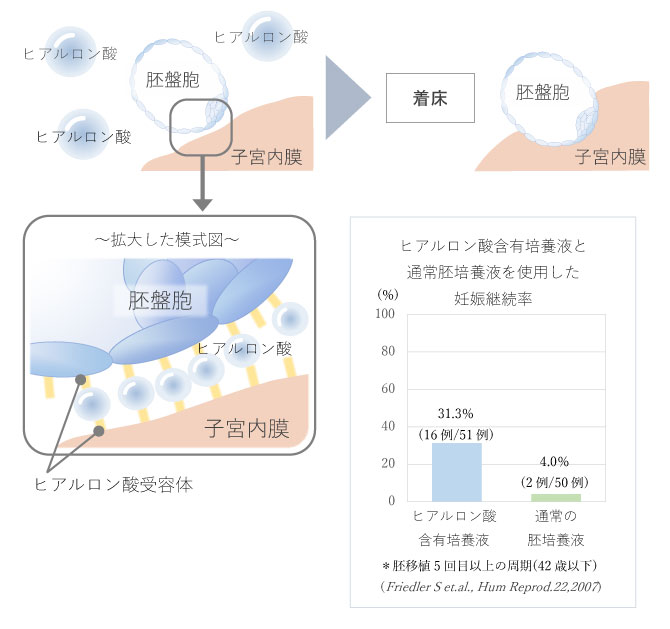

※胚移植に使用するヒアルロン酸含有培養液について

受精卵(胚)と子宮内膜の表面にはヒアルロン酸が結合しやすい『ヒアルロン酸受容体』が存在し、ヒアルロン酸がお互いのヒアルロン酸受容体を結び付ける役割を果たします。

子宮内にはヒアルロン酸はもともと存在しますが、着床の重要なタイミングでヒアルロン酸が不足すると着床が起こりにくくなります。そこで、胚移植用培養液にヒアルロン酸を加えることで、着床率の改善や妊娠継続率が上昇する効果を期待し、移植用の培養液としてヒアルロン酸培養液を用いる場合があります。

-

胚凍結について

日本では、採卵を行い受精させた胚を、すぐに移植するのではなく、一度凍結保存しておき、別の周期で移植する方法(凍結融解胚移植)が、よく行われています。実際、日本の生殖医療で生まれた赤ちゃんの9割以上は、凍結保存された胚を解凍してから生まれてきています。

胚を凍結するメリット

- ● 卵巣過剰刺激症候群のリスクを減らせる

- 採卵後に起こる可能性がある卵巣過剰刺激症候群(OHSS)のリスクを下げることができます。

- ● 妊娠率が高くなる

- 凍結した胚を解凍して移植する方が、子宮の状態が整いやすく、妊娠しやすくなります。

- ● 次のお子さんを妊娠する際に有利

- もし移植後に妊娠に成功した場合、まだ凍結保存している胚があれば、次のお子さんを希望する場合に使うことができます(凍結保存継続の手続きと費用が必要です)。しかも、その胚は若い時に作成されたものなので、妊娠率もその年齢のままとなります。

などです。

胚を凍結するデメリット

- 解凍後に胚が生存しない場合がある

- 凍結した胚にストレスを与えるため、解凍後に胚が生存しないことがあり、その場合は移植ができなくなる可能性があります(1〜2%)。

次の動画では、胚(受精卵)の凍結ついて詳しく説明していますので、ご覧ください。

凍結胚の選択と凍結個数について

※凍結胚の選択と凍結個数の動画閲覧にはパスワードが必要です。

動画では、どのような胚を凍結するか、そして凍結する胚の数に関する当院の基準について説明しています。保険での生殖医療には年齢や移植回数の制限があるため、ぜひ視聴してください。

凍結融解胚移植をおこなう時の子宮内膜の調整方法とスケジュールについて

凍結融解胚移植を行うときには、子宮内膜の状態を着床しやすい環境に整える必要があります。

子宮内膜を整えて移植する方法には2通りあります。- 排卵周期移植

- ホルモン補充周期移植

の2つです。

この2つのうちの1つの方法を選択し、移植をすることになります。保険診療においては、2つの方法の妊娠率は同等のため、 当院では排卵周期移植を行うことが多いですが、患者さんの状態を考えご提案し、ご希望も踏まえた上で最終決定をしていきます。それぞれの移植方法におけるスケジュールについて

- 保険診療の場合

- スケジュール説明動画はこちら

- 自費診療の場合

- スケジュール説明動画はこちら

- ※自費診療の動画閲覧にはパスワードが必要です。

体外受精の合併症について

- ● 卵巣過剰刺激症候群

- 排卵誘発によって卵巣が腫大し、腹部膨満感、腹痛、血液濃縮、乏尿、腹水まれに血栓症、胸水などを引き起こす場合があります。

予防法として、適切な排卵誘発法の選択、全胚凍結(受精卵を新鮮胚で移植せず一旦凍結し、卵巣腫大が軽快した周期で移植する)などがあります。

排卵誘発が開始したら比較的安静な生活が必要です。 - ● 多胎妊娠

- 予防法として移植する胚の個数を1個にします。

- ● 採卵による出血、感染、麻酔合併症など

採用情報RECRUIT

クリニック情報INFORMATION

診療科目

不妊治療・生殖医療婦人科、婦人科

TEL:072-683-8510

FAX:072-683-8520

【電話受付時間】10:00~13:00 / 14:00~17:00

所在地

〒569-1116

大阪府高槻市白梅町4-13 ジオ高槻ミューズEX 5F

JR京都線 高槻駅 徒歩2分

(高槻駅は、新快速で大阪駅より14分、京都駅より12分です)

阪急京都線 高槻市駅 徒歩10分